본 포스팅은 패스트캠퍼스 환급 챌린지 참여를 위해 작성하였습니다.

공부 시작

강의 종료

강의장

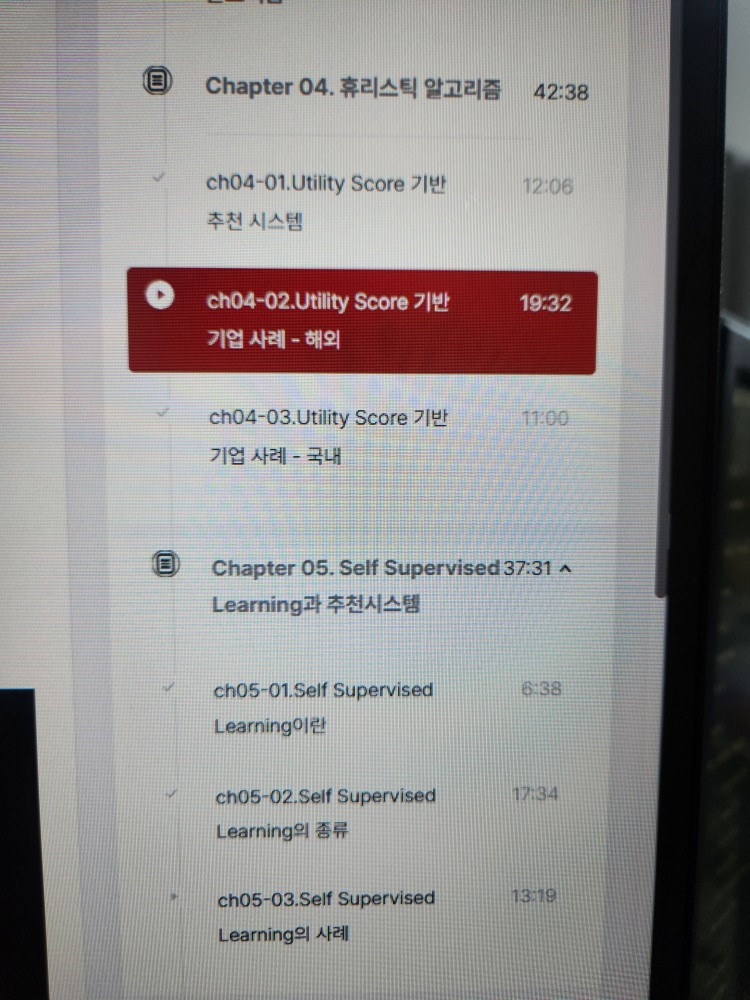

학습 인증샷

학습후기

유틸리티 중심 추천이 실무에서 사용되는 방식

이론만 보면 좋아 보이는 모델도 실제 현업에선 적용이 어렵다.

그런 점에서 이번 강의는 유틸리티 스코어 기반 추천이 실제로 어떻게 도입되고 있는지,

해외 기업과 국내 기업들이 어떻게 접근하고 있는지를 살펴볼 수 있어서 실질적인 인사이트가 많았다.

단순 클릭보다 진짜 유저 행동을 유의미하게 반영하려면 어떤 고민과 구조가 필요한지도 명확하게 드러난다.

해외 기업 사례 - YouTube

유튜브는 대표적인 유틸리티 기반 추천 시스템 도입 사례다.

예전에는 CTR 기반으로 추천 모델을 구성했지만, 결과적으로 자극적인 썸네일이나 클릭베이트가 추천 상위에 올라오면서 사용자 피로도가 높아졌다.

그래서 최근에는 시청 시간 기반의 유틸리티 점수를 사용한다.

영상이 얼마나 재생됐는지, 중간에 나갔는지, 반복 재생됐는지, 시청 후 다른 행동(구독, 댓글 등)으로 이어졌는지를 점수로 환산해 학습에 반영한다.

결과적으로 추천 알고리즘은 ‘더 오래 머무르게 하는 영상’을 우선시하게 된다.

이는 유저 만족도뿐만 아니라 광고 노출 가능 시간도 늘어나기 때문에 비즈니스적으로도 합리적인 방향이다.

해외 기업 사례 - Netflix

넷플릭스 역시 유틸리티 중심 접근을 한다.

기본적으로 유저의 시청 이력은 당연히 반영되지만, 단순히 ‘클릭했는가’보다는 ‘얼마나 봤는가’, ‘중도 이탈했는가’, ‘다른 에피소드로 이어졌는가’ 등의 정보가 핵심이다.

또한 가족 계정처럼 여러 명이 함께 쓰는 경우도 많기 때문에, 프로필 단위로 유틸리티를 추적하고 이를 기반으로 각자 다른 추천이 나온다.

특이한 점은 추천을 위해 ‘페이지에 노출된 콘텐츠를 실제로 재생한 비율’까지 유틸리티로 계산한다는 것이다.

단순히 보여주는 것보다 ‘유저가 의도적으로 선택해서 본 것’이 더 의미 있다고 보는 것이다.

해외 기업 사례 - Amazon

아마존은 클릭과 구매의 괴리를 가장 잘 인식하고 있는 플랫폼 중 하나다.

예전에는 ‘이 상품을 본 사람은 이것도 봤습니다’ 같은 간단한 협업 필터링이 중심이었지만,

지금은 유저의 구매 전환율, 리뷰 남김 여부, 재구매 이력까지 포함한 유틸리티 스코어를 활용한다.

특히 시즌성 상품이나 반복 구매 상품은 재방문까지 고려해 예측을 한다.

또한 추천 모델만큼 중요한 것이 ‘어떤 시점에 어떤 타이밍으로 보여주느냐’인데,

이 역시 유틸리티 기반으로 타이밍과 진입 경로를 분기하는 구조로 진화했다.

국내 기업 사례 - 쿠팡

쿠팡은 ‘로켓배송’ 중심의 상품 경험을 추천 시스템에 반영하고 있다.

클릭률이 높은 상품이라도 로켓배송 대상이 아니면 추천 우선순위에서 밀릴 수 있다.

또한 리뷰 남김, 재구매 이력, 장바구니 이탈률 등 다각적인 유틸리티 행동이 고려된다.

대표적으로 상품 클릭 후 상세페이지 체류시간과 스크롤 깊이도 유틸리티 점수 계산에 포함된다.

단순히 클릭한 것보다 실제 구매까지 연결된 행동을 더 중요하게 본다.

국내 기업 사례 - 왓챠

왓챠는 콘텐츠 평점 데이터를 기반으로 초기에는 협업 필터링을 활용했지만,

지금은 시청 이력과 콘텐츠 완주율, 평점 남김 여부, 재시청률 등을 반영한 유틸리티 기반 추천으로 전환했다.

이런 구조 덕분에 평점은 낮지만 완주율이 높은 콘텐츠가 추천 상단에 뜰 수 있다.

콘텐츠 소비 경험 자체를 정성적으로 판단하려는 시도라고 볼 수 있다.

또한 AI 추천 설명 기능을 추가하면서, 왜 이 콘텐츠가 추천됐는지에 대한 해석도 같이 제공하고 있다.

국내 기업 사례 - 배달의민족

배달앱에서는 클릭률보다 실제 주문이 핵심이다.

특히 과거 주문한 이력이 있는 가게를 다시 추천할지, 새로운 가게를 제안할지가 유틸리티 기준에 따라 달라진다.

과거 주문 후 별점, 리뷰, 재주문 여부 등을 조합해 유저의 선호와 만족도를 점수화하고,

이에 따라 어떤 식당을 상단에 배치할지가 결정된다.

또한 시간대, 기온, 요일 등 컨텍스트까지 결합해 유저가 진짜로 원하는 걸 유도하는 방향으로 추천 구조를 잡고 있다.

유틸리티 기반 추천 설계 시 느낀 점

이론적으로 좋은 추천 구조는 많지만, 실무에선 결국 어떤 유저 행동을 목표로 설정하느냐가 핵심이다.

CTR은 빠르게 실험하고 검증하기엔 좋지만, 장기적으로 유저에게 신뢰를 주는 구조는 아니다.

유틸리티 기반 추천은 도메인 지식이 꼭 필요하고, 로그 수집/정제도 더 복잡하지만

그만큼 서비스 KPI와 유저 만족도를 함께 고려할 수 있다.

개발자로서 이런 구조를 직접 설계할 기회가 온다면,

가장 먼저 해야 할 일은 유저 행동을 나열하고, 그 행동에 점수를 매겨 유틸리티 스코어 정의하는 것이다.

그 다음으로는 이를 학습할 수 있는 구조를 구성하고, 추론 속도나 업데이트 주기를 조정하는 방식으로

운영 가능한 추천 시스템을 구성하는 것이 필요하다고 느꼈다.

앞으로는 단순 모델 구현보다는, 유저 행동을 설계하는 시선까지 갖춘 추천 시스템 설계 역량이 중요해질 것 같다.

'패스트캠퍼스' 카테고리의 다른 글

| 패스트캠퍼스 환급챌린지 40일차 : 30개 프로젝트로 끝내는 추천시스템 구현 초격차 패키지 강의 후기 (0) | 2025.05.10 |

|---|---|

| 패스트캠퍼스 환급챌린지 39일차 : 30개 프로젝트로 끝내는 추천시스템 구현 초격차 패키지 강의 후기 (0) | 2025.05.09 |

| 패스트캠퍼스 환급챌린지 37일차 : 30개 프로젝트로 끝내는 추천시스템 구현 초격차 패키지 강의 후기 (0) | 2025.05.07 |

| 패스트캠퍼스 환급챌린지 36일차 : 30개 프로젝트로 끝내는 추천시스템 구현 초격차 패키지 강의 후기 (0) | 2025.05.06 |

| 패스트캠퍼스 환급챌린지 35일차 : 30개 프로젝트로 끝내는 추천시스템 구현 초격차 패키지 강의 후기 (0) | 2025.05.05 |